7月17日至23日,机械工程学院社会实践团队奔赴柳州市三江侗族自治县,开启文化探索与实践学习之旅。此行以“科技筑梦青春、实践助力振兴”为旨归,引导学子走出校园,在民族文化浸润中厚植家国情怀,于实地探访里打通理论与实践壁垒,以机械人的专业视野解码乡村发展密码,让青春之力融入振兴大潮。

出征:殷殷嘱托记使命

7月17日清晨,机械工程学院党总支书记王丽为赴三江侗族自治县实践团队送行。她寄语学子:“以专业之眼观乡村之需,于民族文化中汲智慧,在实践熔炉里锻真功,更要守安全之责、聚团队之力。”殷殷嘱托催征,实践队肩负使命启程,将以青春之力赴乡村振兴之约,让机械匠心在三江大地绽放光彩。

探馆:农具里的“农业智慧”

抵达三江侗族自治县后,实践团队首先来到三江侗族博物馆。馆内丰富的展品系统展现了三江侗族等少数民族的历史沿革、生活习俗、传统工艺及文化传承。从古老的生产工具到精美的侗族织锦,从传统服饰到节庆器物,同学们认真聆听讲解,不时驻足观察,深入了解了三江地区各民族在长期发展中形成的独特文化,深刻感受到了侗族人民的智慧与创造力。

仿古:古建筑中的“力学密码”

三江宜阳风雨桥是三江侗族自治县最具代表性的地标之一,也是中国侗族建筑艺术的巅峰之作。它不仅是交通要道,更是侗族文化、智慧和团结的象征。这座集廊、亭、塔于一体的木构建筑,不用一钉一铆却坚固异常,桥上精美的雕刻和彩绘展现着侗族文化的灵动。古桥复合结构暗藏力学精髓,为机械学子打通传统智慧与现代工程创新的实践通道。

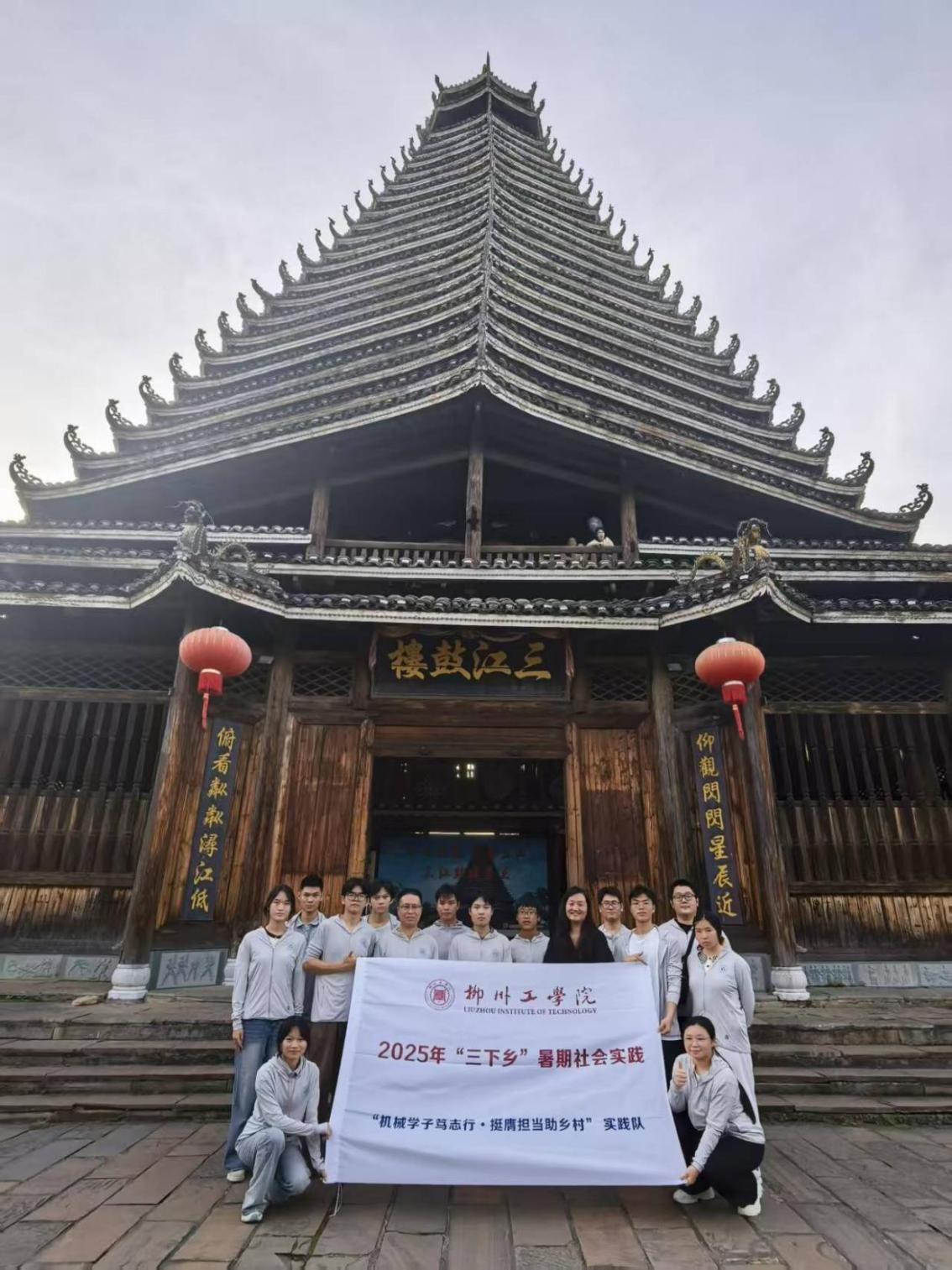

紧接着,团队来到三江侗寨鼓楼。鼓楼作为侗族村寨的标志性建筑,不仅是议事、集会的场所,更是文化传承的载体。高耸的鼓楼、独特的榫卯结构以及蕴含其中的侗族社会组织文化,让同学们直观感受到了侗族建筑的恢宏与民族文化的深厚。在鼓楼周边,富有特色的侗寨民居错落有致,身着传统服饰的村民往来其间,浓浓的侗乡风情让同学们沉醉其中。

书香润心:教育捐赠筑基成长

7月18日,教育帮扶捐赠仪式正式开始。实践团为滚良村小学生送上一批儿童读本,涵盖爱国主义、科普、历史知识、智力开发等类型。“就像给机器配齐核心零件,这些书能成为大家成长的‘知识引擎’。”村小校长感慨道,“这些书籍不仅是知识的载体,更是山外世界的窗口。”此次捐赠既是对基层教育的物资支持,更希望以书籍为载体,让知识的种子在山村生根,为孩子们的成长筑牢基础。

团结铸魂:文化宣讲拓野明志

“民族大团结”宣讲与“外面的世界”分享会相继进行。前者通过小故事、漫画讲解民族互助史,以及看图猜服饰等互动体验深化理解团结友爱;后者,队员们通过分享大学见闻、展示城市风貌,在孩子心中种下“走出去看看”的种子。体育游戏中,投篮、打羽毛球等活动让“团结”从认知落到行动——就像游戏里要并肩向前,让民族团结之魂与逐梦之志在互动中自然生长。

思想领航:思政课堂淬炼担当

马克思主义学院彭曦老师赴乡村小学,以“铸牢中华民族共同体意识”为主题开展宣讲。她结合孩童认知特点,以小故事阐释大道理,生动诠释各民族手足相亲、守望相助的深厚情谊,通过互动问答让孩子们深刻理解“中华民族一家亲”的内涵。课堂上,孩子们听得专注、悟得真切,在幼小心灵中播撒下民族团结的种子。此次宣讲既是对共同体理念的生动传播,更是厚植家国情怀的具体实践,为培养担当民族复兴大任的时代新人筑牢思想根基,让铸牢中华民族共同体意识在童真岁月里生根发芽。

星火夜读:知识薪火代代传

夜读时光中,我们与孩子们共读中国民俗故事。在琅琅书声里,一个个承载着民族智慧的传说串联起中华儿女的共同记忆,让文化基因在浸润中厚植于孩童心田。这场跨越年龄的阅读之约,既让求知的灯火在夜晚愈发明亮,更在潜移默化中播撒下热爱传统、向往知识的种子,为深厚文化底蕴、涵养学习风尚注入温暖力量。

红痕砺械,初心铸魂

7月19日,晨曦中的三江剿匪纪念馆与革命烈士纪念碑,是淬炼青年信仰的精神熔炉。泛黄布告承载着军民同心的历史决心,磨旧水壶凝结着战士们的热血温度,这些红色文物将峥嵘岁月具象为可感的精神图腾,让“信念如钢”的硬度、“团结制胜”的密码深植学子心中,这份红色洗礼,绝非简单的历史回望,而是与时代使命的精准对接:机械学子以革命先辈的严谨为标尺,将毫米级的精度追求升华为对强国事业的赤诚担当,让红色基因转化为打磨专业本领的锐气、投身民族复兴的动能,在“初心铸魂、匠心报国”的坐标上,书写新时代青年与历史对话、同使命共振的奋斗注脚。这既是对革命精神的赓续传承,更是青年一代以信仰纯度对接时代精度的生动实践,彰显了红色血脉在科教兴国征程中生生不息的磅礴力量。

械趣童享,智光点亮

滚良村课堂上的“械趣童享”,是青年学子以专业所长践行科教兴国战略的生动实践。他们将机械原理转化为孩童易懂的生活语言,让传送带、连杆结构等机械结构知识借由玩具车、自行车等生活日常中常见的物件走进乡村孩童心中,这不仅是知识的传递,更是打破城乡智识壁垒、点亮乡村未来的具体行动。当科学的种子在孩子们眼中生根发芽,便为乡村振兴注入了“智志双扶”的青春动能,彰显了新时代青年以科技微光赋能民族复兴根基工程的使命担当,让科教兴国的光芒在基层土壤中绽放出助力共同富裕的璀璨光彩。

瓶聚巧思,童创科学

在三下乡社会实践中,机械工程学院师生走进柳州市滚良村小学,以科技与环保融合的生动课堂践行育人使命。通过展示学子自主研发的太阳能动力小汽车,直观传递清洁能源创新应用理念;结合生活场景解析四连杆等机械原理,在乡村孩子心中播撒科学探索的种子;带领孩子们用废弃塑料瓶制作弹力小汽车,将绿色发展理念转化为动手实践,厚植生态环保意识。此次支教活动既是落实科技赋能乡村教育、助力城乡教育均衡发展的具体行动,也是青年学子扎根基层、服务乡村振兴的责任担当,生动诠释了新时代青年以实践行动推动科教兴国与绿色发展战略落地的使命自觉。

机杼连心,匠魂铸梦

在滚良村的理论宣讲会上,彭曦老师以“铸牢中华民族共同体意识与中国共产党的领导”为主题,结合机械工程中的“系统集成”理念,生动比喻:“中国共产党就像一台精密的‘超级机械’,将56个民族的‘零部件’紧密咬合,通过民族区域自治制度、乡村振兴战略等‘传动装置’,实现国家发展的‘动力输出’。”机械学子在互动环节提问:“作为工科生,我们该如何在专业中践行民族团结?”彭曦老师回应:“机械设计讲究‘协同创新’,民族团结同样需要各族人民在党的领导下‘心往一处想、劲往一处使’。比如,你们可以用智能技术保护侗族建筑,用3D打印复刻非遗纹样,这就是专业报国与民族团结的结合。”

聚焦农具调研践行工科兴农

7月20日,在滚良村,实践团迅速聚焦当地农具使用痛点开展专题调研。机械专业学子带着“结构优化”“效率提升”的工科思维,通过实地勘察、村民访谈,系统梳理传统农具在省力化设计、自动化改造等方面的短板。他们从机械原理出发,分析农具传动结构合理性、材料耐用性等核心问题,形成兼具数据支撑与技术指向的调研报告。团队明确表示,将依托学校实训平台,运用机械设计、智能制造等专业知识推进农具改良,让“课堂所学”转化为解决乡村生产难题的“实用方案”,以工科智慧助力农业提质增效,彰显“把论文写在祖国大地上”的实践导向。

依托采茶机具赋能乡村产业

在农事体验环节,实践团以新型采茶机为载体,向村民展现机械化生产的技术优势。学子们结合机械传动、功率匹配等专业知识,拆解采茶机高效作业的核心逻辑,用“机械效率替代人工强度”的直观对比,让村民理解“科技是第一生产力”的深刻内涵。这种“用原理讲透优势、用数据证明价值”的方式,既推广了农业机械,更传递了“技术赋能产业”的发展理念,将机械学科服务乡村振兴的专业价值落到实处。

融合专业思维筑牢民生安全

民生服务中,实践团将机械专业思维与为民初心深度融合。在村民家中,以慰问帮扶传递温暖,将“为民服务”的政治承诺化为实践行动,于服务中锤炼政治觉悟;针对农具与电力安全,运用材料力学解析传动机构应力集中风险,依据电路保护理论明确漏电防护要点,用机械运动规律解读安全规范,把“安全生产”的政治要求转化为实操细则,以专业特质筑牢安全防线,实现专业能力与政治素养的同步提升。

践行志愿服务彰显专业担当

志愿服务现场,机械专业特色与“为民服务”政治底色深度融合。爱心义剪的温情、磨刀服务的细致与家电维修的专业同步推进,机械学子们以“结构—功能—效能”思维为指引,将机械原理融入实践:磨刀时依据刀具角度与磨削力度的匹配原理优化操作,维修家电则运用电路分析、机械传动知识,通过万用表检测、齿轮啮合间隙分析排查故障,按“定位—溯源—修复”流程作业,从螺丝力矩控制到导线相位匹配尽显严谨。这一过程既以技术解民忧,让村民感受机械价值,更让学子在服务中深化“专业报国、为民服务”的政治认知,实现技术能力与政治素养双向提升,彰显青年“小我融入大我”的担当。

以机械专业精度,锚定乡村产业升级的政治坐标

7月21日,实践团深入乡村企业,将机械专业知识转化为助力乡村产业发展的“技术动能”。在茶叶加工厂,学子们沿着茶青到成品茶的全流程开展“技术把脉”:通过茶厂人员讲解与分析杀青机的加热装置,结合专业知识,提出通过优化热源分布让热量更均匀、缩短杀青时间等实用方案;这些基于机械设计和工业工程知识的建议,既瞄准“降本增效”的产业目标,切实回应乡村发展的现实需求,更紧扣“科技赋能乡村振兴”的时代命题,将“论文写在祖国大地上”的学术导向转化为推动农业现代化的具体实践。

悟传统纺织匠艺,锚定文化传承的实践坐标

午后,实践团走进程阳八寨,开启传统农具与纺织技艺调研之旅。面对古老的织布机、纺车等农具,团队以机械专业视角解码其中的智慧:通过测绘织布机的传动结构,分析纺车的力学原理,将“就地取材、实用适配”的设计哲学转化为专业学习的鲜活养分。82岁的侗族老匠人指导实践团操作织布机时,木构件的协同运作、手工纺织的工艺细节,让成员们真切触摸到农耕文化的温度。团队不仅完成了对这些农具的测绘建模、建立数字档案,还为传统纺织工具的维修绘制简易图纸,切实解决了传统农具传承中“维修难”的问题。

鼓楼议事话振兴:侗族文化里的党员担当

7月22日,“鼓楼议事”主题党日活动率先展开。实践团借鉴侗族“众议共商”的传统智慧,将党的组织原则与民族议事文化相结合,聚焦“党员如何以专业所长筑牢乡村振兴战斗堡垒”深研细讨。机械专业学子立足学科特性建言:“党员应成为‘技术推广先锋’,比如针对传统农具效率短板,用机械设计知识改良传动结构,让‘小革新’解决‘大问题’——这既是发挥党员先锋模范作用的具体体现,更是将‘党建引领’转化为‘发展动能’的生动实践。”这番思考,深刻诠释了“党建工作与专业实践同频共振”的政治逻辑。

红色课堂强信念:理论学习中的思想淬炼

红色教育环节,则像一场“精神充电”。走进红色博物馆,师生们在“乡村变迁”展区驻足良久——老照片里的土坯房变成了现在的特色民宿,旧农具旁摆着新引进的智能设备。“这就是乡村振兴的鲜活案例啊!”一位老师指着照片对学生说。随后马克思主义学院彭曦老师进行授课,特意结合了侗族村寨的发展历程:“从‘吃饱穿暖’到‘文旅兴旺’,背后是一代代人敢闯敢干的劲头,这和我们党员‘为人民服务’的初心一脉相承。”理论与现实的呼应,让大家对“乡村振兴为何需要党员带头”有了更深的理解。

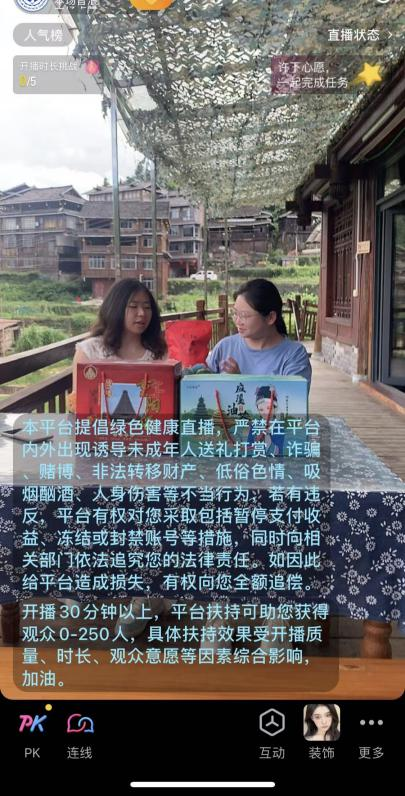

直播助农办实事:实践行动里的服务初心

午后是农副产品与手工艺品宣传推广。机械专业的党员们带着对“工业设计助力乡村”的思考,在镜头前详解手工艺品的实用改良思路,让“非遗技艺”与“现代需求”产生联结;熟悉新媒体运营的党员则从“流量逻辑”切入,将农户的劳作故事、侗族的文化底蕴融入推广话术,让产品背后的“乡村价值”被看见、被认同。大家做的,是把“党建引领”转化为“资源对接”——用学院的平台优势弥补乡村信息壁垒,用专业知识为产品赋予市场竞争力,更以党员的先锋作用,为乡村搭建起“文化价值—产品价值—市场价值”的转化链条。

启程前,马克思主义学院彭老师结合当日主题阐释“绿水青山就是金山银山”的政治内涵:“生态保护与产业发展的平衡,是践行新发展理念的具体实践,机械专业的技术赋能,要始终锚定‘人与自然和谐共生’的政治方向。”这番指引为实践团注入了鲜明的政治坐标。

抵达布央村后,茶旅研学中,学子们在工作人员讲解下体悟侗族茶道文化精髓,彭老师适时点拨:“一叶成茶的匠心,也是传统工艺的传承”。机械学子通过实地走访茶农、茶园管理者及当地茶企,详细调研茶园在施肥、灌溉、病虫害防治、茶叶生产制作等环节存在的具体困难,特别是对适用于陡坡、梯田的小型、智能化机械设备的迫切需求。

返程途中,彭老师与实践团围绕“七天实践的政治启示”展开交流。大家深刻认识到:此次活动成效显著,正是因为思政教师的“政治引领”为机械专业实践“定向导航”,而学子的“技术实践”则让政治理论“落地生根”。从“鼓楼议事”中机械学子提出“党员技术先锋岗”构想,到村企共建时“党建+农机维修”方案的形成,再到今日茶旅中的实地调研献策,无不印证着“政治铸魂、技术筑基”的协同效应。

总结全过程,实践团达成共识:机械专业的“精密思维”只有在党的领导这一“核心框架”下才能精准发力,思政教师的“理论指引”唯有结合工科实践的“技术载体”方能深入人心。此次三下乡不仅是一次专业实践,更是一堂行走的“大思政课”——它让学子们深刻理解,机械学科的“精准追求”要对标国家战略的“政治精度”,青年成长的“奋斗节奏”必须匹配民族复兴的“发展步伐”。

一校一审:容宽

二校二审:聂琪玲

三校三审:王丽